Вопрос на засыпку: можно ли назвать Тарковского христианским режиссёром?

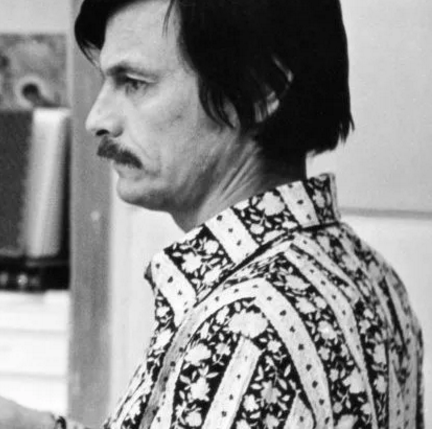

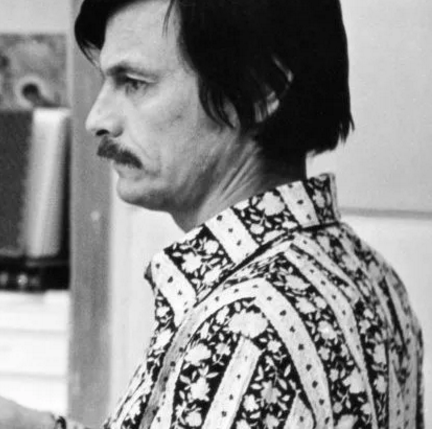

4 апреля 1932 года родился Андрей Тарковский – один из величайших кинохудожников XX века. Его фильмы – памятник внутреннего напряжённого духовного поиска режиссера. Часто Тарковского прямо или косвенно пытаются связать с православием. Указывают при этом, что его фильмы наполнены христианскими символами и мотивами.

О том, насколько правомочно приписывать Тарковскому звание «христианского режиссера», размышляет кинокритик, продюсер Лев Карахан.

Можно ли назвать Андрея Тарковского христианским режиссером? Не знаю. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, это то, что режиссер умер христианином. Его отпели по православному обряду в Париже, в церкви Александра Невского, и похоронили в могиле, над которой стоит крест. Все это, насколько я знаю, было сделано в согласии с волей Тарковского. Что же касается формулировки «христианский режиссер», то, по-моему, для характеристики любого светского художника это определение вообще не очень подходит. Христианским является, к примеру, творчество Андрея Рублева. Но ведь и странно было бы назвать этого великого иконописца просто художником: художник Андрей Рублев – согласитесь, звучит как-то легкомысленно.

В художественном творчестве многое связано с игрой воображения, которая иногда способствует приближению художника к устойчивым, а возможно, и истинным жизненным ориентирам, основам, иногда заставляет его катастрофически бунтовать против этих основ, а бывает, игра воображения становится самоцелью, обессмысливая какое-либо существенное постижение. Именно игровое начало в искусстве культивирует, к примеру, такая активная сегодня стратегия как постмодернизм. Его главную формулу кто-то остроумно попытался выразить, перефразировав Мартина Лютера: на том стою – могу иначе.

Так вот – Рублев не мог иначе! Все его творчество было подчинено стремлению выразить аксиоматически очевидную и непреложную для него истину христианской веры, не просто отрешенную от игр воображения, но не нуждающуюся в этих играх.

В фильме Тарковского «Андрей Рублев», где с потрясающей драматической силой показано, как мучительно Рублев ищет себя в отношениях с миром, с людьми, нет и намека на какую-либо нетвердость его в вере или, тем более, богоборчество. Даже самые жестокие испытания не отвращают его от веры и не разлучают с Богом. Скорее, наоборот, принимая после кровавого татарского набега на Владимир обет молчания, Рублев у Тарковского идет по пути укрепления в вере.

Думаю, несправедлив к Тарковскому был Александр Исаевич Солженицын, когда в своей известной критической рецензии на «Андрея Рублева» пренебрежительно назвал героя фильма «переодетым сегодняшним «творческим интеллигентом», который полностью зависит от отношения к нему «толпы». Да, в диалоге с явившимся Рублеву Феофаном Греком (уже умершим к тому моменту) герой Тарковского, действительно, с отчаянием говорит о сожженном храме, в котором погибли и его фрески. Но сокрушается Рублев не из-за того, что уничтожены именно его труды, а из-за того, что, выходит, нет в людях любви, о которой Рублев так страстно говорил Феофану Греку в их первом диалоге: «Сам же знаешь, не получается что-нибудь или устал, намучался и вдруг с чьим-то взглядом в толпе встретился, с человеческим – и словно причастился…»

Разочарование в людях, которое переживает Рублев, не ведет его в фильме ни к осуждению, ни, тем более, к крушению веры в Бога. Наоборот, только незыблемость веры и возвращает Рублева к людям, к диалогу с ними и к иконописи.

Кадр из фильма «Андрей Рублев»

«Икона – свидетельство веры», — писал Солженицын. Не поисков, сомнений и обретений, а веры. Вот эта вера в ее нерушимой внутренней крепости только и дает нам право отнести творчество Рублева безраздельно к христианскому культурному наследию. Не только творчество исторического Рублева, но и Рублева – героя фильма. Не случайно в финале герой и его исторический прототип как бы сливаются в единое целое, и Тарковский подробно, с укрупнениями, показывает на экране подлинные рублевские шедевры: Рождество, Преображение, Троицу, Спас Нерукотворный, утверждающие торжество непреклонной, непреходящей веры их создателя.

Фильмы Тарковского, конечно же, не так ортодоксальны, как иконы Рублева. Но не называть же его по такому случаю, пользуясь терминологией Солженицына, просто «творческим интеллигентом»…

А почему бы и нет? В таком определении гораздо больше исторической правды, чем в сегодняшних попытках представить достаточно сложный и противоречивый путь Тарковского как опыт «христианской режиссуры». Я бы только добавил: творческий интеллигент в поисках веры. Эти поиски в эпоху заката советской империи не так уж часто вели прямой дорогой в храм. Много было в них и ложного, и самодеятельного, и поверхностного. Не назовешь прямой и ту дорогу, которой шел к вере Тарковский. Он был героем того времени, в котором родился. Но невероятное преимущество Тарковского состояло в том, что он родился гениальным кинематографистом. Не в том смысле, что обрел себя в кино как профессионал, а в том – что он буквально дышал кинематографом и как мало кто даже из выдающихся кинематографистов приблизился в своих фильмах к пониманию природы киноискусства, которое, как говорил французский теоретик кино Андре Базен, «способно раскрыть потаенный смысл вещей и существ в их естественном единстве».

Это естественное единство и пытался как можно точнее, достовернее запечатлеть на экране Тарковский, какие бы препятствия и искушения на пути к этой божественной достоверности он ни встречал. Была даже какая-то удивительная дерзновенность в том, что Тарковский пытался запечатлеть не просто «смысл вещей и существ», но запечатлеть его в подвластном из всех искусств только кино динамическом процессе возникновения смысла. Этот процесс мы привычно обозначаем как время.

«Время, запечатленное в своих фактических формах и проявлениях, – вот в чем заключается для меня главная идея кинематографа», – писал Тарковский в своей знаменитой книге «Запечатленное время».

Меня все кинематографические откровения Тарковского поражают именно запечатленным в экранных образах произрастанием естественного единства мира. Будь то такие сложные сновидческие образы как, скажем, белые гуси, летящие над сожженным Владимиром в «Андрее Рублеве», или такой, казалось бы, простейший образ как обыкновенная береза в поле, о которой один из героев фильма о Рублеве – Даниил Черный – говорил: «Вот, скажем, береза эта. Ходил каждый день – не замечал. А знаешь, что не увидишь больше, — вон какая стоит».

О том, насколько правомочно приписывать Тарковскому звание «христианского режиссера», размышляет кинокритик, продюсер Лев Карахан.

Можно ли назвать Андрея Тарковского христианским режиссером? Не знаю. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, это то, что режиссер умер христианином. Его отпели по православному обряду в Париже, в церкви Александра Невского, и похоронили в могиле, над которой стоит крест. Все это, насколько я знаю, было сделано в согласии с волей Тарковского. Что же касается формулировки «христианский режиссер», то, по-моему, для характеристики любого светского художника это определение вообще не очень подходит. Христианским является, к примеру, творчество Андрея Рублева. Но ведь и странно было бы назвать этого великого иконописца просто художником: художник Андрей Рублев – согласитесь, звучит как-то легкомысленно.

В художественном творчестве многое связано с игрой воображения, которая иногда способствует приближению художника к устойчивым, а возможно, и истинным жизненным ориентирам, основам, иногда заставляет его катастрофически бунтовать против этих основ, а бывает, игра воображения становится самоцелью, обессмысливая какое-либо существенное постижение. Именно игровое начало в искусстве культивирует, к примеру, такая активная сегодня стратегия как постмодернизм. Его главную формулу кто-то остроумно попытался выразить, перефразировав Мартина Лютера: на том стою – могу иначе.

Так вот – Рублев не мог иначе! Все его творчество было подчинено стремлению выразить аксиоматически очевидную и непреложную для него истину христианской веры, не просто отрешенную от игр воображения, но не нуждающуюся в этих играх.

В фильме Тарковского «Андрей Рублев», где с потрясающей драматической силой показано, как мучительно Рублев ищет себя в отношениях с миром, с людьми, нет и намека на какую-либо нетвердость его в вере или, тем более, богоборчество. Даже самые жестокие испытания не отвращают его от веры и не разлучают с Богом. Скорее, наоборот, принимая после кровавого татарского набега на Владимир обет молчания, Рублев у Тарковского идет по пути укрепления в вере.

Думаю, несправедлив к Тарковскому был Александр Исаевич Солженицын, когда в своей известной критической рецензии на «Андрея Рублева» пренебрежительно назвал героя фильма «переодетым сегодняшним «творческим интеллигентом», который полностью зависит от отношения к нему «толпы». Да, в диалоге с явившимся Рублеву Феофаном Греком (уже умершим к тому моменту) герой Тарковского, действительно, с отчаянием говорит о сожженном храме, в котором погибли и его фрески. Но сокрушается Рублев не из-за того, что уничтожены именно его труды, а из-за того, что, выходит, нет в людях любви, о которой Рублев так страстно говорил Феофану Греку в их первом диалоге: «Сам же знаешь, не получается что-нибудь или устал, намучался и вдруг с чьим-то взглядом в толпе встретился, с человеческим – и словно причастился…»

Разочарование в людях, которое переживает Рублев, не ведет его в фильме ни к осуждению, ни, тем более, к крушению веры в Бога. Наоборот, только незыблемость веры и возвращает Рублева к людям, к диалогу с ними и к иконописи.

Кадр из фильма «Андрей Рублев»

«Икона – свидетельство веры», — писал Солженицын. Не поисков, сомнений и обретений, а веры. Вот эта вера в ее нерушимой внутренней крепости только и дает нам право отнести творчество Рублева безраздельно к христианскому культурному наследию. Не только творчество исторического Рублева, но и Рублева – героя фильма. Не случайно в финале герой и его исторический прототип как бы сливаются в единое целое, и Тарковский подробно, с укрупнениями, показывает на экране подлинные рублевские шедевры: Рождество, Преображение, Троицу, Спас Нерукотворный, утверждающие торжество непреклонной, непреходящей веры их создателя.

Фильмы Тарковского, конечно же, не так ортодоксальны, как иконы Рублева. Но не называть же его по такому случаю, пользуясь терминологией Солженицына, просто «творческим интеллигентом»…

А почему бы и нет? В таком определении гораздо больше исторической правды, чем в сегодняшних попытках представить достаточно сложный и противоречивый путь Тарковского как опыт «христианской режиссуры». Я бы только добавил: творческий интеллигент в поисках веры. Эти поиски в эпоху заката советской империи не так уж часто вели прямой дорогой в храм. Много было в них и ложного, и самодеятельного, и поверхностного. Не назовешь прямой и ту дорогу, которой шел к вере Тарковский. Он был героем того времени, в котором родился. Но невероятное преимущество Тарковского состояло в том, что он родился гениальным кинематографистом. Не в том смысле, что обрел себя в кино как профессионал, а в том – что он буквально дышал кинематографом и как мало кто даже из выдающихся кинематографистов приблизился в своих фильмах к пониманию природы киноискусства, которое, как говорил французский теоретик кино Андре Базен, «способно раскрыть потаенный смысл вещей и существ в их естественном единстве».

Это естественное единство и пытался как можно точнее, достовернее запечатлеть на экране Тарковский, какие бы препятствия и искушения на пути к этой божественной достоверности он ни встречал. Была даже какая-то удивительная дерзновенность в том, что Тарковский пытался запечатлеть не просто «смысл вещей и существ», но запечатлеть его в подвластном из всех искусств только кино динамическом процессе возникновения смысла. Этот процесс мы привычно обозначаем как время.

«Время, запечатленное в своих фактических формах и проявлениях, – вот в чем заключается для меня главная идея кинематографа», – писал Тарковский в своей знаменитой книге «Запечатленное время».

Меня все кинематографические откровения Тарковского поражают именно запечатленным в экранных образах произрастанием естественного единства мира. Будь то такие сложные сновидческие образы как, скажем, белые гуси, летящие над сожженным Владимиром в «Андрее Рублеве», или такой, казалось бы, простейший образ как обыкновенная береза в поле, о которой один из героев фильма о Рублеве – Даниил Черный – говорил: «Вот, скажем, береза эта. Ходил каждый день – не замечал. А знаешь, что не увидишь больше, — вон какая стоит».

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.